摘要:卫星寿命受多种因素影响,包括设计质量、技术性能、轨道环境等。其生命周期包括发射阶段、在轨运行阶段和终止服务阶段。卫星寿命长短取决于其性能的稳定性和耐久度,以及维护和更新能力。随着技术的发展和需求的增长,卫星寿命逐渐延长,但仍受技术瓶颈、环境因素等限制。探索卫星寿命及其影响因素对于提高卫星应用效率和延长使用寿命具有重要意义。

本文目录导读:

随着科技的飞速发展,卫星技术已成为现代社会不可或缺的一部分,卫星的应用领域广泛,包括通信、导航、气象观测等,关于卫星寿命的问题,一直是卫星技术领域的热门话题,本文将探讨一颗卫星的寿命究竟是多少年,并分析影响卫星寿命的因素。

卫星寿命概述

卫星的寿命通常取决于多种因素,包括其设计、功能、应用环境以及维护等,卫星的寿命可分为设计寿命和实际寿命两部分,设计寿命是指卫星在设计阶段所预期的寿命,而实际寿命则受到多种因素的影响,可能长于或短于设计寿命。

影响卫星寿命的因素

1、卫星类型与功能

不同类型的卫星具有不同的寿命,通信卫星和气象卫星通常需要长时间在轨运行,以提供稳定的通信和气象数据服务,而某些科研卫星或军事卫星的任务寿命可能较短,因为它们的主要任务是完成特定任务或实验,卫星的功能复杂性也会影响其寿命,功能越复杂,其系统组件越多,可能导致更多的故障点。

2、发射阶段的风险

发射阶段是卫星生命周期中最具风险的一环,在发射过程中,任何微小的问题都可能导致卫星失效,发射阶段的成功与否对卫星寿命具有重要影响。

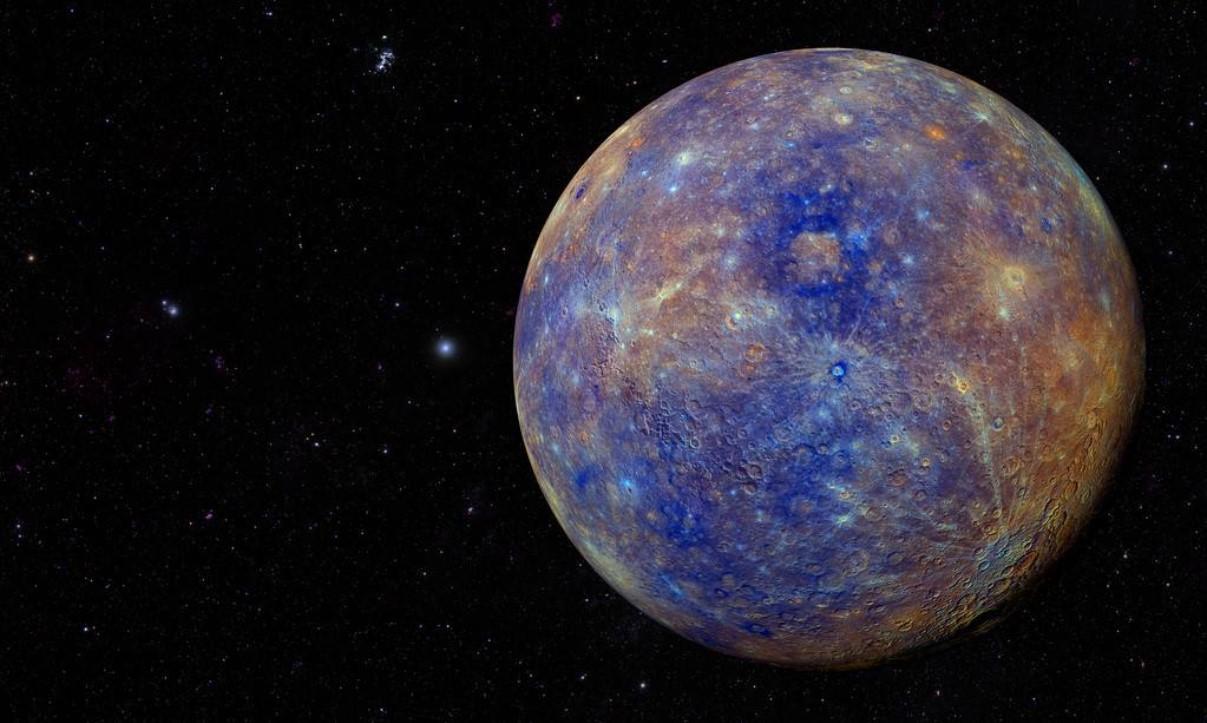

3、在轨环境

卫星在轨运行期间,会受到空间环境、太阳辐射、原子氧侵蚀等多种因素的影响,这些因素可能导致卫星表面材料老化、内部电子元件损坏等问题,从而影响其寿命。

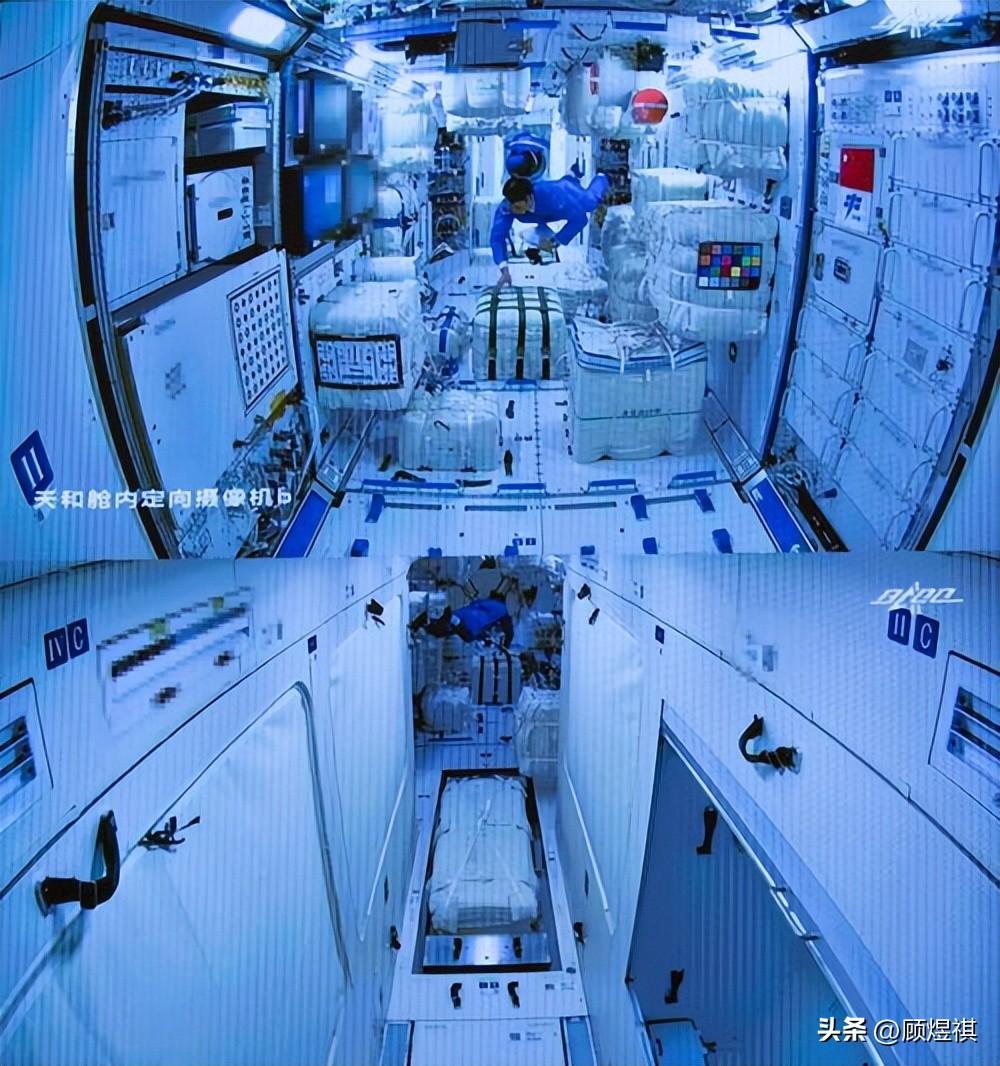

4、维护与升级

定期的维护和升级是延长卫星寿命的关键,随着技术的发展,新的技术和设备可能使卫星的性能得到提升,通过升级硬件和软件,卫星可以延长其服务寿命并提高其性能。

卫星寿命的实例分析

以北斗导航卫星为例,其设计寿命通常为数年,通过不断的维护和升级,一些北斗导航卫星的实际寿命已经超过了预期,这表明通过适当的维护和技术更新,可以延长卫星的寿命。

卫星寿命的预测与评估方法

为了预测和评估卫星的寿命,科研人员开发了一系列预测模型和评估方法,这些模型考虑了多种因素,如卫星的设计参数、在轨环境、维护历史等,通过对这些因素的综合分析,可以预测卫星的寿命并评估其性能。

一颗卫星的寿命是多少年是一个复杂的问题,取决于多种因素,随着技术的发展和工程实践的不断积累,我们可以通过维护和升级来延长卫星的寿命,通过开发更精确的预测模型和评估方法,我们可以更准确地预测卫星的寿命,为未来的航天活动提供更有力的支持。

展望与建议

1、加强技术研发:继续投入研发资源,提高卫星的可靠性和耐久性,通过技术创新,降低卫星故障率,延长其寿命。

2、建立完善的维护体系:制定定期维护计划,对在轨运行的卫星进行实时监测和故障诊断,一旦发现异常,及时采取措施进行维修和升级。

3、加强国际合作:通过国际合作,共享卫星技术和经验,共同提高全球卫星系统的性能和寿命。

4、提高公众意识:加强卫星知识的普及教育,提高公众对卫星的认识和了解,为未来的航天活动营造良好的社会氛围。

一颗卫星的寿命是一个复杂的问题,受到多种因素的影响,通过技术研发、建立完善的维护体系、加强国际合作和提高公众意识等措施,我们可以延长卫星的寿命,为未来的航天活动提供更有力的支持。

冀ICP备2020026234号-1

冀ICP备2020026234号-1 冀ICP备2020026234号-1

冀ICP备2020026234号-1

还没有评论,来说两句吧...